- 文●ハッチ

ASUS JAPANはXbox Games Showcase 2025で発表され、10月16日発売とアナウンスされているポータブルゲーム機の新製品「ROG Xbox Ally X」、「ROG Xbox Ally」の製品内覧会を東京ゲームショウ2025に先駆け行った。

発表会冒頭にはASUS JAPAN株式会社 コンシューマービジネス事業部 統括部長 David Chu氏が登壇し、日本市場においてROG Allyシリーズが、どう受け入れられているのかなどを語った。ROG Allyは自分だけの専用ゲーム機として楽しむME TIME、家族や友人とリビングで楽しむことができるWE TIME、そしてよりハイクオリティーなゲームをプレイするために外付けGPUを接続し、デスクトップPCとして使用するPRO TIMEを想定して発表しているという。

そのうえ、さまざまなプラットフォームを1台にまとめて遊べることも大きな特徴となり、多くの日本ユーザーに受け入れられた。その後、AAAの重いタイトルにもより対応できるよう、メモリー容量を16GBから24GBまで増量するなどしたROG Ally Xを発売。

ユーザーから高い評価を得て、小売りパートナーからも高い支持を得て、日本ではポータブルゲーム機型PCとしてNo.1のPCとなったと語る。実際に、初代ROG Allyは大手グローバルメーカーとしては、最も早く発売されたポータブルゲーム機型PCであり、発売当時スペックの割には10万円前後とコスパが高かった。また、BCNのモバイルPCの売り上げランキングも高く、突出して売れていた印象がある。

David Chu氏は、日本は世界有数のコンソールおよびハンドヘルドPC市場であり、PCゲーム市場も年々成長し続けている。そのうえで、同社は両方の市場を取り込みあらゆるタイプのゲーマーに向けて、より豊かで多様なゲーム体験を提供することを目指している。

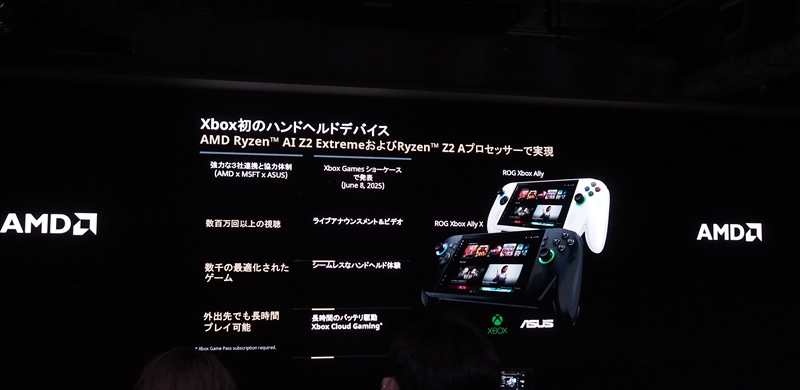

そのうえで、さらなるポータブルゲーミングデバイス市場の拡大に向けて、2025年にマイクロソフトと新たなパートナーシップを締結。ROG Xbox Alllyシリーズにて、ハードウェア設計、さらにはWindowsおよびXboxアプリのUIに至るまで緊密に連携しながら、共同開発を進めてきたと語った。

スペック違いで2つのモデルが販売される

次にASUS JAPAN株式会社 マーケティング部 PRマネージャー 藤原 拓馬氏が登壇し、製品の紹介を行った。

ROG Ally Xシリーズは、従来のROG Allyシリーズのコンセプトを継承。自分に合ったプレイスタイルで使用することができ、いつでもどこでもゲームをプレイすることが可能で、従来機のユーザーにも新規のユーザーにも満足して貰える製品となっていると語る。

また、従来のROG Allyは1つのスペックでのみ販売されてきたが、同社がポータブルゲーム機にユーザーが何を求めるのかを調査したところ、スペックを求めるユーザーと、スペックを求めずカジュアルゲームをプレイしたい主に2つのユーザーがいることが分かったという。

そのため、ROG Xbox Allyシリーズには、より多くのAAAタイトルをプレイしたいユーザー向けの「ROG Xbox Ally X」と、カジュアルゲームに最適な「ROG Xbox Ally」の2つを用意したとしている。

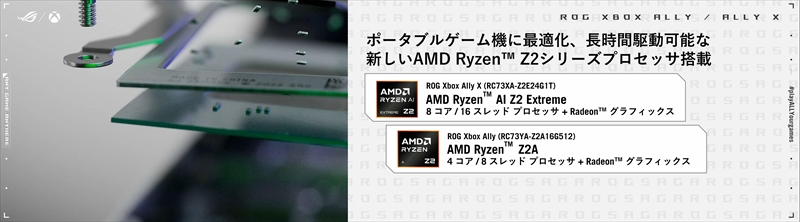

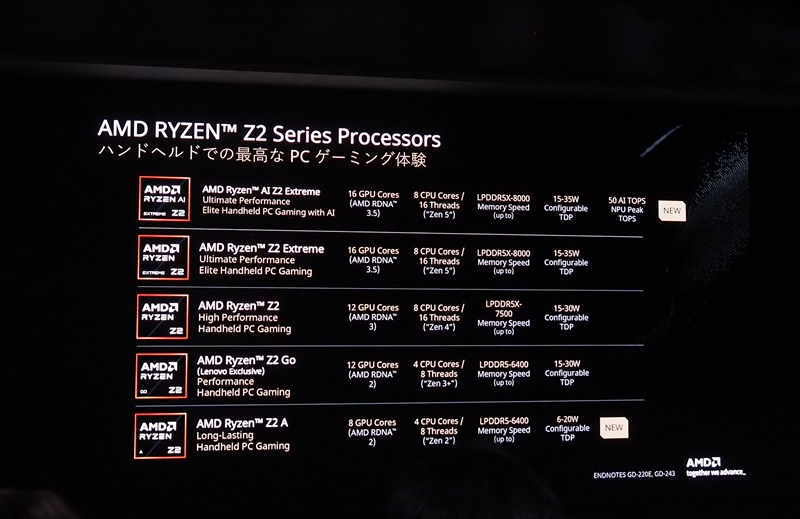

「ROG Xbox Ally X」はCPUに「Ryzen AI Z2 Extreme」(8コア/16スレッド、最大5GHz)を採用。「Ryzen AI Z2 Extreme」は、RDNA 3.5アーキテクチャを採用した16コアのGPUを搭載。AI処理性能に特化した50 TOPSの処理性能を持つNPUを内蔵する。メモリーは24GB(LPDDR5X-8000)でストレージが1TB SSD(PCIe 4.0×4)。

一方で、「ROG Xbox Ally」はCPUに「Ryzen Z2 A」(4コア/8スレッド、最大3.8GHz)、メモリー16GB(LPDDR5X-6400)でストレージに512GB SSD(PCIe 4.0×4)を搭載している。

「ROG Xbox Ally X」は、CPUのコア数こそ従来のROG Ally X/ROG Allyと同じだが、GPUコア数が12コアから16コアに増え、NPUの搭載により、高いAI性能を有している。ゲームプレイにおいて、現在AIはあまり使われていないが、マイクロソフトが9月18日にAIによるゲームアシスト機能「Gaming Copilot(Bata)」の提供を開始。ゲームの描画などにAI処理を使うゲームが今後登場することで、ゲームの体験が変わる可能性を秘めている。希望小売り価格は13万9800円(税込)で、2025年10月16日(木)に発売される予定。

「ROG Xbox Ally」が採用した「Ryzen Z2 A」は、Zen 2アーキテクチャのCPUで、性能的にはSteam Deckが搭載するカスタムAPUに近い。GPUコア数もSteam Deckと同じ8コアだが、GPUクロックが200MHz高い1800MHzとなっている。希望小売り価格は8万9800円(税込)で、同じく2025年10月16日(木)に発売が予定されている。

公称駆動時間は動画再生で10時間以上!

どちらのモデルも省電力であることをアピールしていて、ゲーム機型PCの弱点でもあるバッテリー駆動時間がどれほど向上しているかも注目ポイントだ。意外にも公称駆動時間はROG Xbox Ally Xが動画再生時で約13.9時間、ROG Xbox Allyが約10.4時間とROG Xbox Ally Xの方が長時間駆動となっている。

ディスプレイはいずれも7インチ(1920×1080ドット)で輝度が500nits、リフレッシュレート120Hz、応答速度7msのIPSパネルを採用している。また、同社のハイエンドなノートPCなども採用している、最先端なヒートパイプやベイパーチャンバー、高密度な銅製放熱フィン、液体金属グリスを使用して冷却する「ROGインテリジェントクーリングシステム」により、高い冷却性能を実現するとのこと。

インターフェースも若干異なる。「ROG Xbox Ally X」はUSB4×1(Power Delivery対応)とUSB 3.2 Gen 2×1(Power Delivery対応)を搭載しているが、「ROG Xbox Ally」はUSB 3.2 Gen 2×2(Power Delivery対応)となっている。

加えて、どちらもMicros SDXCまで対応するカードリーダーを搭載、3.5mmコンボジャックを備える。無線機能はWi-Fi 6E、Bluetooth 5.4を搭載。

いずれのモデルも本体でのゲームプレイとクラウドを経由したプレイ、リモートプレイに対応するとしている。重量は「ROG Xbox Ally X」が715g、「ROG Xbox Ally」が670gと、既存のROG Ally Xの678gと近い。

Xboxコントローラーと融合したデザイン

ROG Allyシリーズは人間工学を用いたデザインを採用していたが、ROG Xbox AllyシリーズはXboxコントローラーを融合し、グリップ部分がXboxのコントローラーと同じ形状になっている。そのため、普段XboxコントローラーでPCゲームをプレイしているユーザーには、いつものプレイ間隔で遊べるように設計されているとのこと。

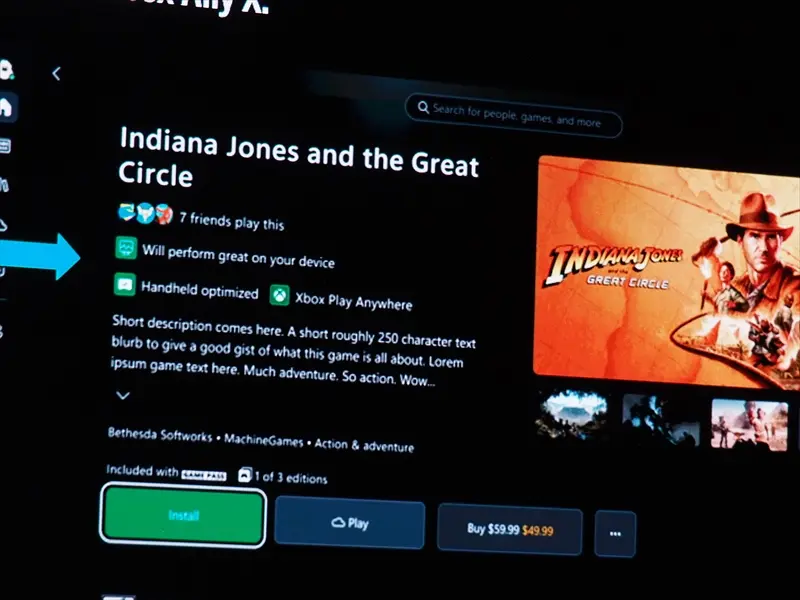

さらに、Xboxを手の平で体験できるように新しくXboxアプリやWindowsの環境を開発して導入。Xboxボタンも搭載し、まるでコンソールのXboxを操作しているような感覚でプレイできるようになっていると謳っている。

ケース&ドックとアクセサリーも充実

さらに、ROG Xbox Allyシリーズ用のアクセサリーも販売される。ROG Xbox Ally(2-IN-1)Premium Caseは、本体を保護しながら容易に持ち運びも可能なほか、ACアダプターやSDカードの収納も可能。さらに、本体を立てられるスタンドにもなる。そのうえ、背面に付いているガジェットポーチは取り外しもでき、単体でも使用できるとしている。希望小売価格は7980円(税込)で、本体と同じく2025年10月16日(木)に発売される予定。

また、ドッキングステーションの「ROG Bulwark Dock(2025)DG300」は、上面の蓋を上げることで本体を立てられるスタンドになるほか、接続することで背面のUSB Type-AやType-C、LANポート、HDMIポートがROG Xbox Allyシリーズで使用できる。本製品は従来のROG Allyシリーズでも使用可能とのこと。

希望小売価格は2万3980円(税込)で、やはり発売日は2025年10月16日(木)を予定している。

また、急速充電とディスプレイ出力が同時に行えるユニバーサルチャージャードック「ROG 100W Gaming Charger Dock」も同じく2025年10月16日(木)に発売される予定。希望小売価格は1万4980円(税込)。USB Type-C接続で最大100WのPD 3.1急速充電に対応し、ROG Xbox Allyシリーズ、ノートPC、ポータブルデバイス、スマートフォンなど、フル稼働のゲーム中でも常に充電できる。

HDMI 2.0出力は最大4K/60Hzまたは1080p/120Hzに対応し、高解像度と高リフレッシュレートの両方を兼ね備えたディスプレイに最適としている。マウス、キーボード、スマートフォンなどの周辺機器も、2つのUSB Type-Aポートで簡単に接続可能。AC電源に接続されていなくてもすべてのポートは有効で、必要なときにドックをUSBハブとして使用できる。

省電力ながらGPU性能が高いハンドヘルド向けCPU

藤原氏の後には、日本AMD株式会社 代表取締役副社長 アジアパシフィック クライアントビジネス ディレクター関 路子氏が登壇し、ROG Xbox Allyシリーズに搭載されたAMDの最新CPUについて解説を行った。

関氏は最新のハンドヘルド向けCPUの高性能なGPUによって、高いゲーム性能が実現できると共に、省電力に優れたCPUにより、長時間のゲームプレイが可能とアピール。特にRyzen Z2 AはTDPが6Wから運用できると語った。

Xboxコンソールと同じような体験を目指した設計

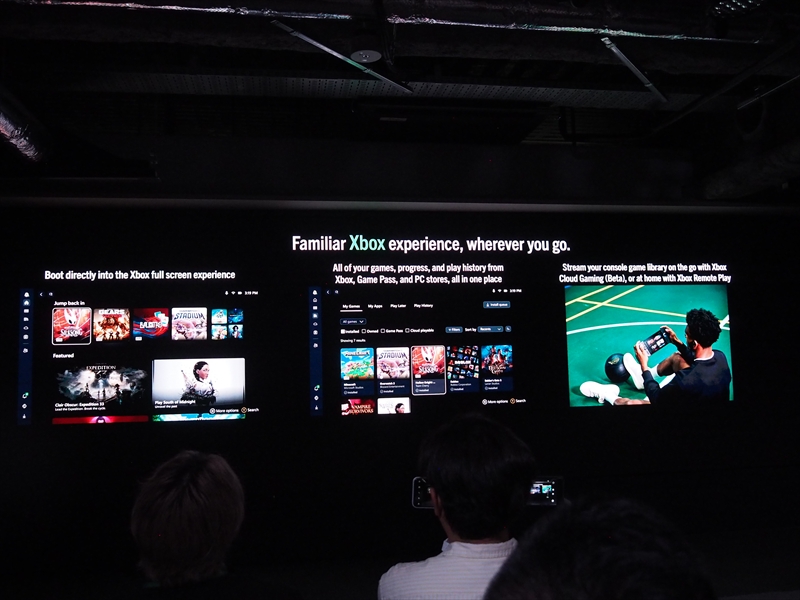

次にASUSTek Computer Inc ROG製品プロダクトマネジメントディレクター Gabriel Meng氏が登壇。ポータブルゲーム機型PCの体験は、立ち上げたところからが重要。できるだけユーザーがゲームプレイのこと以外のことを考えないよう自動化し、バックグラウンドで行なえいないかを追求。

通常のWindowsアプリは、キーボードとマウスを操作して動かすことが前提となっている。そこでフルスクリーンの枠組みだけでシームレスに行なえる開発をし、ポータブルゲーム機型PCでもコンソールと同じような体験にしたいと思ったなどと語った。

次にXbox シニア プロダクト マネジャー リード ドミニク ゴードン氏が登壇。ROG Xbox Allyシリーズは、ユーザーのメリット、デメリットについてたくさんヒアリングし、でてきたテーマはXboxのゲーム体験をROG Xbox Allyでも行なえるようにしたいだったと語る。

Windowsの最適化も行ない、Xboxのコントローラーと同じボタン配置、Xboxボタンも実装。ソフトウェアも改良し、ROG Xbox Allyシリーズが起動すると、コンソールのXboxと同じようにフルスクリーンでアプリが起動。Xboxと同じように操作してゲームプレイできるようになっていると解説した。

まさにXboxコントローラーを持っている感覚でゲームがプレイできる

発表会の後のタッチ&トライでは、実際にROG Xbox Ally Xを触ることができた。タッチ&トライコーナーでは、『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』や『ELDEN RING NIGHTREIGN』など、1つずつタイトルがインストールされたROG Xbox Ally Xが置かれていた。

筆者は『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』がインストールされているROG Xbox Ally Xを試遊した。

まず特筆すべき点は、その持ち易さだ。一般的なゲーム機型PCは、グリップ部分が本体の中央部分よりやや盛り上がり、幾ばくかのホールド感が保たれているといった感じだった。しかし、ROG Xbox Ally Xを持った感じは、確かにXboxコントローラーを握った感じに近い。

不自然に本体から飛び出したグリップは、下部の部分で山なりの形状となっている。一般的なゲーム機型PCのように小指や人差し指が本体の背面に触れず、圧迫感がなく、丸みを帯びたグリップに指を這わせ、コントローラーを握っている感じが強く出ている。

この感じは、PlayStation Portal リモートプレーヤーに近いが、グリップの形状はXboxコントローラーを踏襲しているので、まさにXboxコントローラー感が強い。また、ホールドし易いため、やや従来のROG Ally Xよりも公称の重量が重いにも関わらず、軽めに感じる。ちなみに、グリップの裏面にはXboxコントローラーと同じシボ加工があり、フィット感も似たような感じだ。

背面のボタンは、ROG Ally Xと同じように小さい。この辺りは好みによるだろうが、誤動作し辛い絶妙な位置にあり、小さいがはっきりと飛び出ているため、指で探り易く操作し辛いということはなさそうだった。

トリガーボタンは一般的で、約5mmほど下がる程度。一部の競合製品のように深さを段階的に変える機構はないが、深すぎず、浅過ぎない感じ。この操作感だけは、より奥行きのあるXboxコントローラーよりは、従来のROG Allyに近い感じだ。

コマンドセンターはタブ分けされ、操作性がアップ

ゲームプレイ中にXboxボタンをクリックすると、同社のクイック設定を行うコマンドセンターが起動する。コマンドセンターはROG Ally Xと同じ画面左側に表示されるが、最近のMSI製ゲーム機型PCと同じく、機能がタブ分けされていてコントローラーのみで各機能が選択し易くなっていた。

タブで切り替えられるのは、ホームやブラウザー(Edge)、Xboxソーシャル、音声、キャプチャ、リソースモニター、設定、ウィジェットストアなど、Xbox Game Barの機能が統合されている。このあたりの項目もMSI製ゲーム機型PCのクイック設定と同じだ。

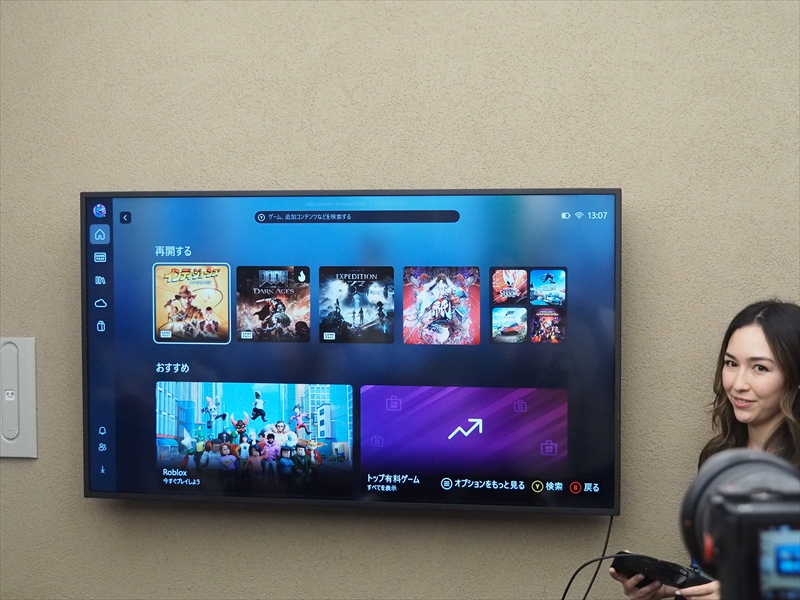

起動するとフルスクリーンのXboxのランチャーが立ち上がる

また、本体を最初に起動した際は、フルスクリーンのXboxのランチャーが立ち上がる。以下は、ドミニク ゴードン氏のデモの様子だ。

バックグラウンドのリソースは無し!?ゲームの複数起動も行なえる?

Xboxボタンを長押しすると、Windows PCでWinボタンとTabキーを同時押しした時と同じく、起動しているアプリの一覧が表示され、コントローラー操作で切り替えもできる。この際、一般的なWindows PCだとバックグラウンドで起動しているアプリのリソースも使われているが、ROG Xbox Allyシリーズでは、そのリソースを凍結して使わないようにしているという。

つまりは、ゲームプレイ中は、Steam Deckと同じくゲーム以外のアプリは動作せず、リソースを使わないため、一般的なゲーム機型PCよりも余計な処理がなく、バッテリー駆動時間も長くなる可能性がある。

また、最近AYANEOの最新管理アプリやAOKZOE A1Xでは、プレイ中のゲームをメモリー内に保存(凍結)させて、別のゲームに切り替えたり、すぐに再開したりができるようにする機能があるが、ROG Xbox Allyシリーズでも同じようなことができるのか聞いてみた。

たとえば、Steamで購入したゲームをプレイしてランチャーに戻り、起動したゲームがバックグラウンドにあっても、同じSteamのゲームは起動しないとのこと。ただし、Epic Storeなどほかのプラットフォームのゲームは起動するとのこと。

別プラットフォームのゲームであれば一般的なWindows PCでも同時に起動はできるが、ROG Xbox Allyシリーズでは、バックグラウンドにあるゲームのリソースは使われないとのことなので、一般的なPCとは異なり、同時起動でもリソースは使われない可能性がある。そうした細かい動作は、今後機材をお借りした際に実際に確認してみたい。

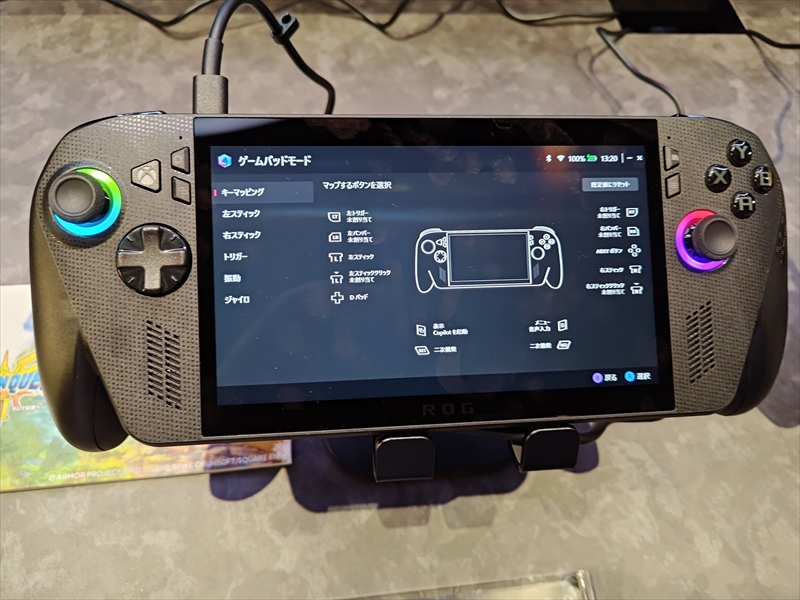

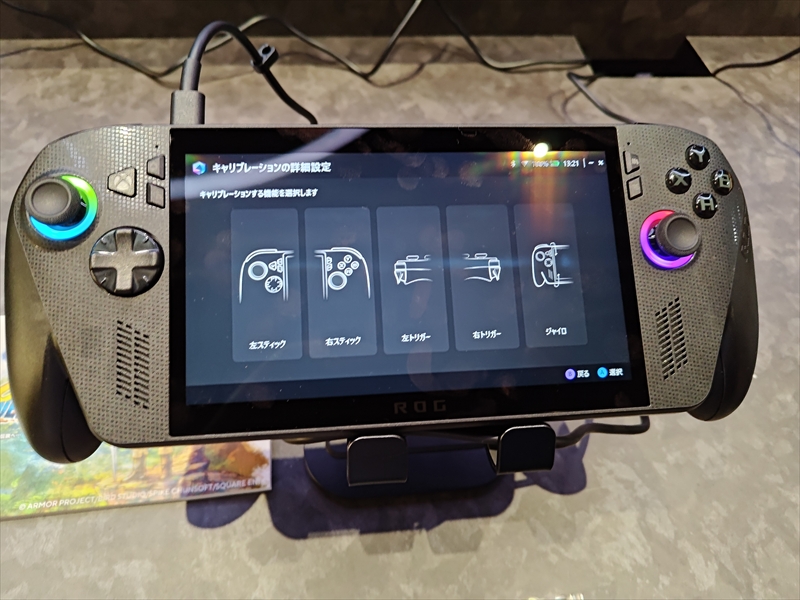

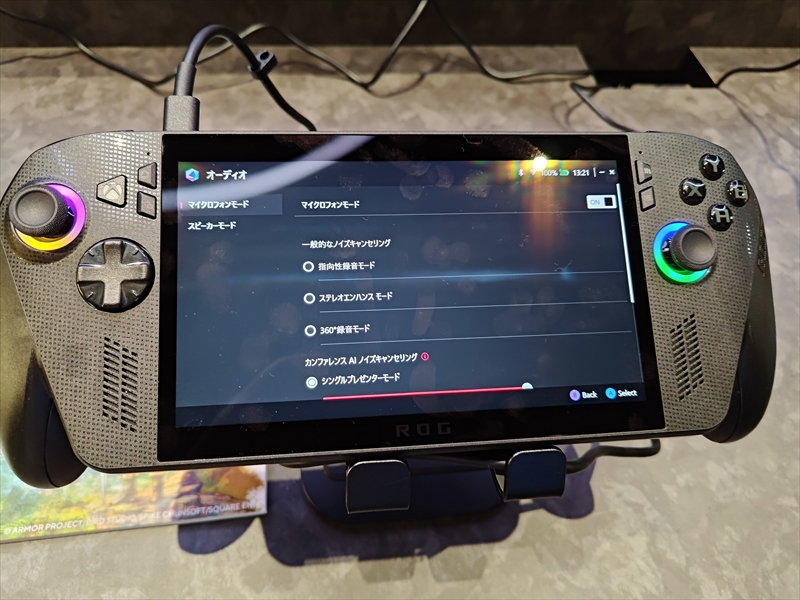

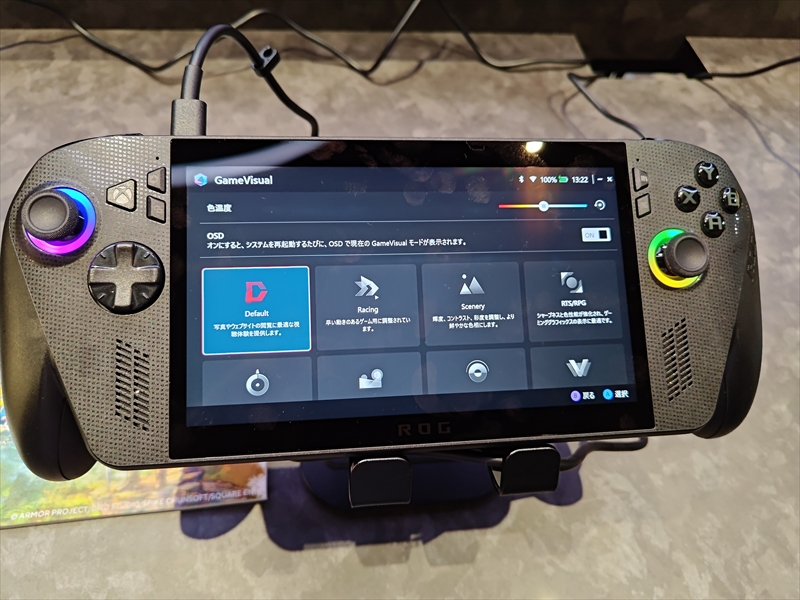

Armoury Crate で各種設定が細かく行なえる

また、コントローラーのデッドゾーンの設定など、各種細かな設定は従来のROG Allyシリーズと同じく、ASUSの管理アプリ「Armoury Crate SE」で行なう。パフォーマンスや、各種ドライバーの更新、キャリブレーション、同社のライティング同期技術「Aura Sync」の設定、ライティング設定、オーディオなど、さまざまな設定が行なえる。

標準でスタンドも付属

余談だが、従来のROG Ally/ROG Ally Xには、ケースに型紙で作られた簡易的なスタンドが付属していた。ROG Xbox Allyシリーズにもそれは付属しているようだが、少し奥行きがある台形のような形状に変更されていた。

また、発表会会場には、歴代のROG Allyシリーズと一緒に展示されていたり、開発途中の図面やモックなども展示されていた。

ポータブルゲーム機型PCは、同社のROG Allyを始め2年前に発売された製品が、中古で出回るなどして8万円前後くらいからで、新品は13万円前後からといったところ。そうした製品はAMDの最初のハンドヘルド向けCPU「Ryzen Z1 Extreme」などを備えていて、メモリーが16GB、512GB SSDからとなっている。

そうした製品と比較すると、いかにROG Xbox Ally Xが破格な価格なのかに気付く人も多いだろう。実際に記者同士の雑談では、既存製品でNPU内蔵のCPUを搭載した競合製品の価格が高額なため、頑張っても16万円くらいだろうと予想していたが、良い意味で見事に裏切られた。

一方で、ROG Xbox Allyが搭載する「Ryzen Z2 A」のような、省電力なカスタムAPUを備え、解像度も1280×720ドットに抑えられていたLCD版のSteam Deckは、256GB SSD搭載モデルで4万7840円(20%オフの価格で現在売り切れ)と、例外な価格設定となっている。

しかしながら、ROG Xbox Allyは、そのSteam Deckと比較すると、CPUの内蔵GPU性能、解像度、ストレージ容量、対応無線通信規格(Stem DeckはWi-Fi 5)いずれもが各段に高い性能となっている。

これまで興味はあったが、ポータブルゲーム機型PCに手を出して来なかったユーザーに、今が買いだと強くオススメできる製品に間違いはない。

コメント