- 文●石川ひさよし 編集●ハッチ

PCパーツ、周辺機器ショップとしても全国展開しているドスパラが展開するBTOゲーミング・パソコン「GALLERIA(ガレリア)」。そのGALLERIAが2025年9月にリニューアルされた。

筐体デザインが一新されるとともに、ラインナップも4つのシリーズ+1カテゴリに改められた。ここでは4つのシリーズのうち2つ、「X Series」と「F Series」の評価機を用いて特徴を見ていきたい。

ラインナップ再編、今後のガレリアは4つのシリーズ+1カテゴリ展開

最初に4つのシリーズ+1カテゴリという新ラインナップについて紹介しておこう。

S Seriesは、同社のフラグシップモデルで「性能・冷却・造形美、すべてを極めたフラグシップ」を掲げている。ゲーミングはもちろんだが、クリエイティブワークやAIといったパフォーマンスニーズ向けとされる。AMD Ryzen Threadripper採用モデルも用意されると言えばイメージできるだろう。

筐体はフロント、サイドパネルがスモーククリア。ただしピラーレスではなくフロントファンで吸気、トップ&リアファンで排気を行う冷却重視の設計だ。ビデオカードの最大サイズは530mmとされている。

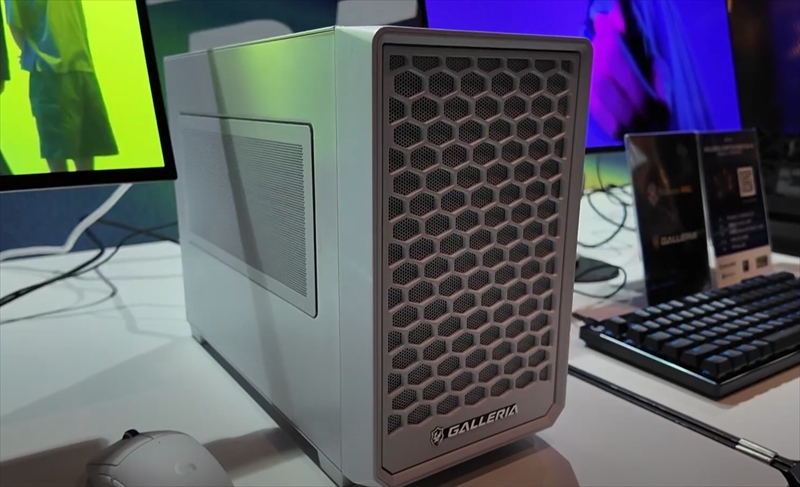

X Seriesは新筐体だが比較的従来のGALLERIA筐体のコンセプトに近い。フラットなフロントパネルを採用しており、いわゆるゲーミングの主張は控えめだ。ゲーマー、クリエイターそれぞれに向けて展開され、ゲーミングモデルはサイドパネルに窓あり(インサイドビューウィンドウ)。

フロントパネルサイドにLEDを搭載するほか、筐体カラーはグレーまたはホワイトで展開される。クリエイターモデルは窓なし。そしてLEDなしとなる。カラーもブラックまたはホワイトで展開される。なお、ATXとmicroATXの2つのフォームファクタで筐体サイズが異なる。

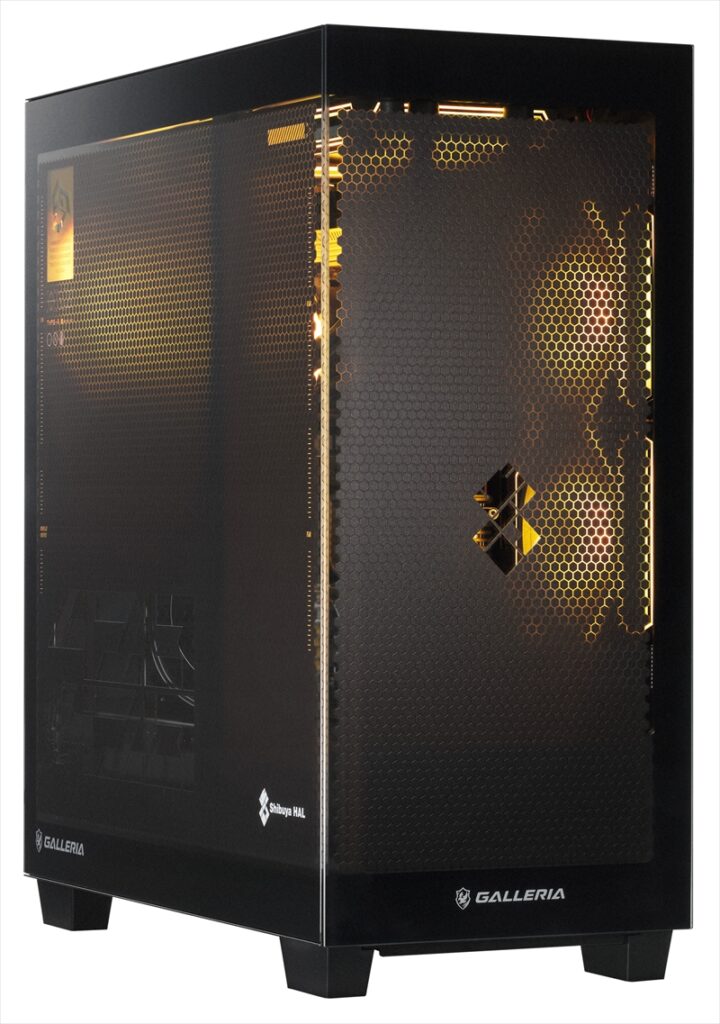

F Seriesは流行りのピラーレスデザイン筐体を採用したシリーズ。フロントおよびサイドの2面がガラス仕様なので、内部パーツを見て楽しめる。ARGB LEDイルミネーションも搭載。イルミネーション重視とあってCPUクーラーは240/360mm水冷クーラーの組み合わせだ。

カラーはブラックとホワイト。なお、通常モデルと「カラーリンクモデル」がある。カラーリンクモデルは、ブラック筐体ならマザーボードなどのパーツもブラック、ホワイト筐体ならホワイトパーツといったようにカラー統一したモデル。こちらもATX筐体とmicroATX筐体で展開される。

E Seriesはスモールフォームファクターを採用するコンパクトモデル。筐体デザインは公開されているが、現在開発中、2026年春発売予定とされている。

GSLの「カテゴリ」というのが何かというと、上記4シリーズの筐体をベースに「協業パートナーと創り上げる特別生産モデル」とされている。筐体に特別なペイントがほどこされたり、いわゆる推奨スペック/動作確認モデルといったスペック面でも差別化されたりといったところがあるとされる。

推奨スペックとあるとおりゲーミングモデルはもちろん、動作確認モデルとあるようにクリエイターモデルも展開される。すでに第一弾コラボモデルや今後の発売予定も公開されているので要注目だ。

X SeriesモデルとF Seriesモデルを実機で見る

今回はX SeriesモデルとF Seriesモデルを入手した。それぞれ実機で特徴を見ていこう。

【X Series】

今回お借りしたのはX Seriesのミドルタワー・ゲーミングモデル。その筐体は伝統的なPCデザインというある意味で安心感がある。そんな雰囲気の中にも現在のトレンドを盛り込んでいるのでそうしたところに注目だ。

まずフロントインターフェース。旧筐体から受け継ぐコンセプトだが、前面上部に斜め配置されたフロントインターフェースはユニークだ。机の下に筐体を配置した時、椅子に座った状態からフロントインターフェースにアクセスしやすいレイアウトとされる。

旧筐体はこの部分が斜めにカットされたデザインだったが、新筐体はアールがついており「角が丸まった」印象を受ける。

吸気はフロントパネル後ろの左右隙間から行っている。ここにフィルターが設けられているのだがこのフィルターがユニーク。この狭い隙間で着脱するのは難しそうだと予想していたが、マグネット着脱の仕組みにより実際は近づければパチっと勝手にくっつくのでラクだ。フィルターはほかに底面部がスライド式着脱、トップパネル部がマグネット式着脱を採用しておりメンテナンス性に優れている。

ビデオカードにはサポートステイが装着されており、それもかなり強固に固定されている。無骨なサポートステイを装着しても、窓が小さく内部がそこまで見えない筐体なので心配ない。むしろ安心感が高い。

【F Series】

もう1台はF Series。こちらもミドルタワーで、ブラックのカラーリンクモデルになる。ブラック基板のマザーボード、ブラック外装のビデオカードで構成されており、ピラーレス筐体から覗く内部がかなり引き締まって見える。

見た目を重視した筐体なので、ARGB LEDによる演出もある。各部各パーツのファンやメモリヒートシンク(構成による)、水冷CPUクーラーのポンプヘッドやラジエーターのサイド部分などが発光箇所だ。

フロントインターフェースはトップパネルの前方寄り右側に並んでいる。机の下に配置する際はアクセスしやすく、机の上に配置すると一度立って抜き差しする格好だ。

フィルターは底面部がスライド式着脱、トップパネル部がマグネット式着脱。メインの吸気にあたる右側面は細かなパンチング仕様となっているがフィルターはない。気になる方は市販のフィルターを用いるのがよいだろう。

GeForce RTX 5080&RTX 5070搭載モデルのパフォーマンスを確認

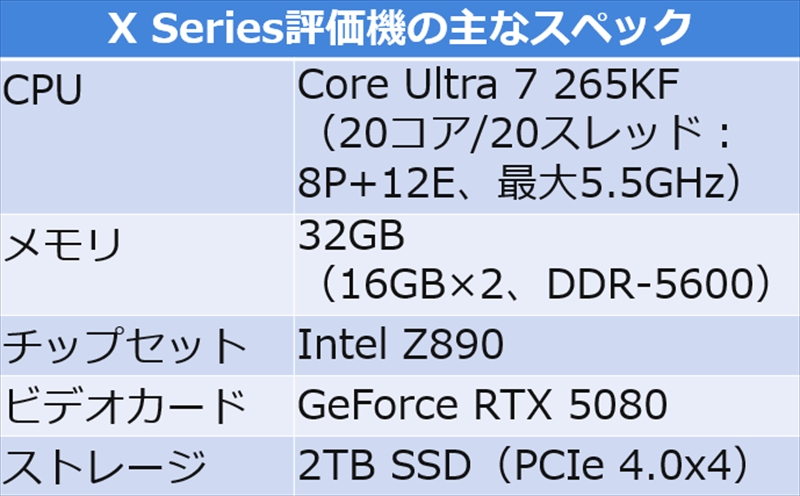

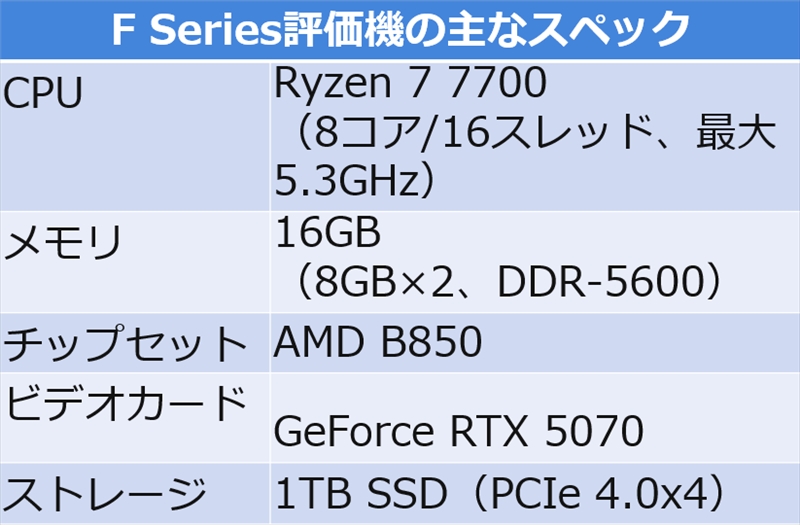

X SeriesもF Seriesも、筐体としてのシリーズなので実際にはそれぞれにいくつかのバリエーションモデルがある。加えてBTOパソコンなので個別にカスタマイズもできる。その点で、今回お借りした2台はあくまで1例だ。しかし、せっかくなのでハードウェア構成を紹介しつつパフォーマンスも見ておこう。

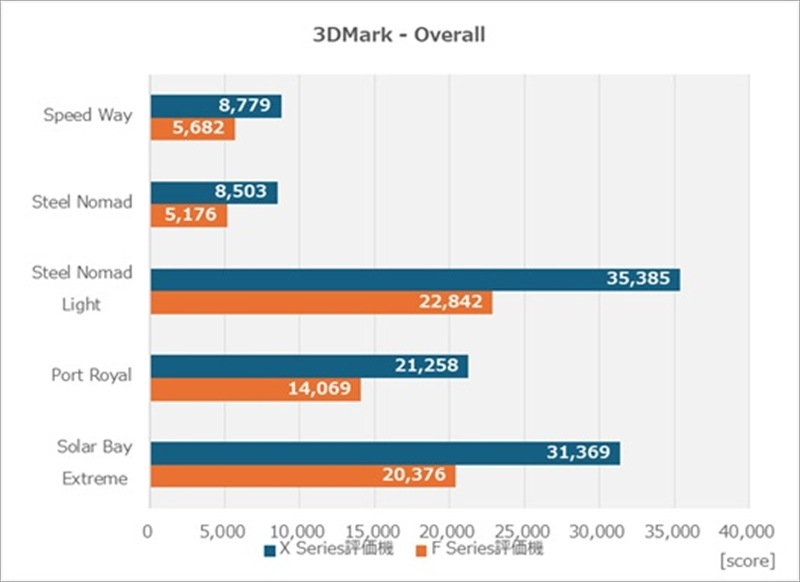

3DMarkはゲーミングPCの性能指標として多くのメーカーが採用している。この数値をほかの製品やお手持ちのPCの数値と比較できる。グラフにおいてSpeed Way、Steel Nomad……といった各テストは用いるグラフィックスAPIが異なる。

上から3つは映像美重視のAAAタイトルにおけるグラフィックスオプション(画質設定)の違いと思えばよい。ウルトラ画質、高画質、中画質あたりに相当する。下2つはレイトレーシングに特化したテストとマルチデバイス向けテストだ。

基本的にはGPUの性能差が素直に現れる。この場合はGeForce RTX 5080とRTX 5070の性能差だ。この2つのGPUの間にGeForce RTX 5070 Tiがあるし、上位にはRTX 5090、下位にはTRX 5060 Tiや5060といった具合だ。

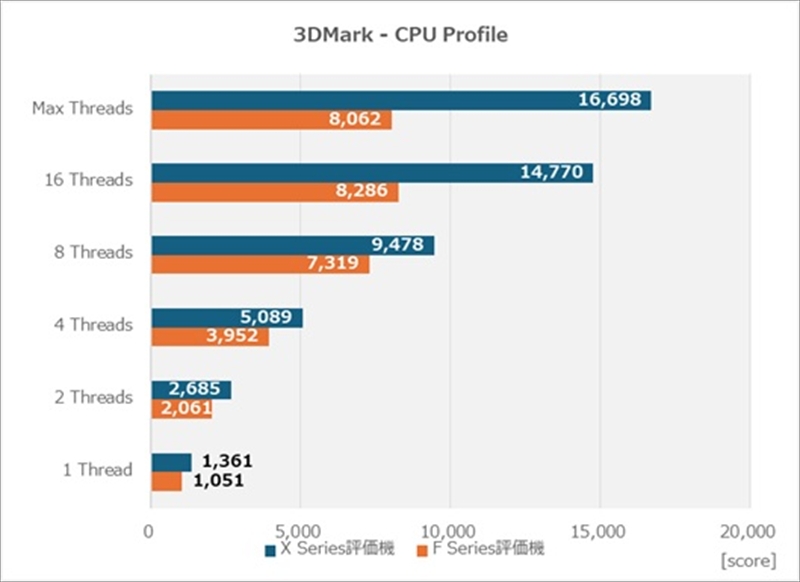

搭載するCPUが異なるので、Core Ultra 7 265KFとRyzen 7 7700ではどのくらい違うのかをこのテストで見てみた。同じ「7」グレードだが最新世代と旧世代なので公平な条件ではないし価格の違いもあるが、それぞれ現役のCPUなのでその位置関係を知るには役立つだろう。

マルチスレッドテストなので基本的に最大スレッド数を超えるとそこで伸びが止まる。最大16スレッドのRyzen 7 7700は、16 Threadsで頭打ち、最大20スレッドのCore Ultra 7 265FはMax Threadsでもスコアを伸ばす。同じスレッド数のテストでの差は、CPU世代の違いや最大クロック、とくに後者の影響はより大きい。

Intelの場合はCPU型番に「K」が付くモデルが高クロック、AMDの場合は「X」が付くモデルが高クロックだ。高クロックということは消費電力、発熱も大きいため、たとえば同じCPUクーラーなら動作音が大きくなる、高発熱に対応したCPUクーラーに変わればコストに影響が出る。

プレイしたいゲームによってCPU負荷の高い低いはある。ただし、1本のゲームをメインにPCを組む、あるいはCPU負荷の低いタイトルを選んで楽しむといったことはしないだろう。ゲーミングPCでは「7」グレードのCPUを基準に考える。一般PCよりも一つ上のグレードを基準とすることでより広範囲のゲームタイトルを快適に楽しめるためだ。

さらに、ゲームをプレイしながら配信したいといった場合、さらなる快適性を求めて「9」グレードに引き上げたり、まずはコストを抑えたいなら「5」グレードに落としたり旧世代の「7」グレードを選ぶといった手法がある。今回のF Series評価機はコストを抑えたい場合の旧世代「7」グレードを選択しているわけだ。

モンスターハンターワイルズ ベンチマークとサイバーパンク2077という比較的負荷の高いタイトルを用い、GeForce RTX 5080、RTX 5070搭載PCで実際どのくらいの解像度、画質設定でのプレイが可能か探ってみよう。

まずGeForce RTX 5080を搭載するX Series評価機のモンスターハンターワイルズ ベンチマーク。解像度を4K(3,840×2,160ドット)、画質設定をウルトラ(もっとも高負荷)、フレーム生成ONで実行してもスコアは20,774ポイント、平均122.06fpsといった結果だった。

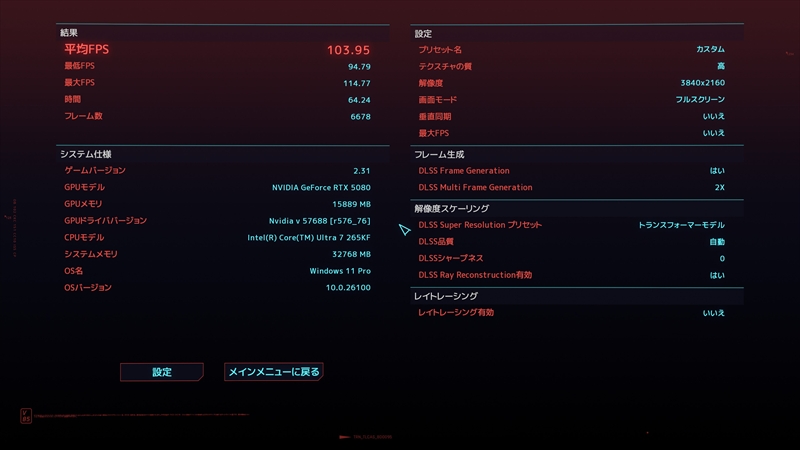

続いてサイバーパンク2077。解像度4K、画質設定レイトレーシング:オーバードライブ(もっとも高負荷)、フレーム生成ON(DLSS Frame Generation)といった設定で平均103.95fpsといった結果だった。フレーム生成ONを前提として、どちらのタイトルも4Kでもっとも画質のよい設定が楽しめる。

続いてGeForce RTX 5070を搭載するF Series評価機。モンスターハンターワイルズ ベンチマークで先と同様の4K、ウルトラ画質の結果は13,571ポイント、79.84fpsという結果だった。評価として快適にプレイできますと表示され、実際に多くの方が十分プレイできるものと思われる。

ただし若干、カクつくシーンもあった。ウルトラ画質を優先しつつ常に高フレームレートを維持したまま楽しみたい場合は解像度をWQHD(2,560×1,440ドット)に、4K解像度を優先し、高フレームレートを維持したければ画質設定を「高」にするといった選択がよいかもしれない。

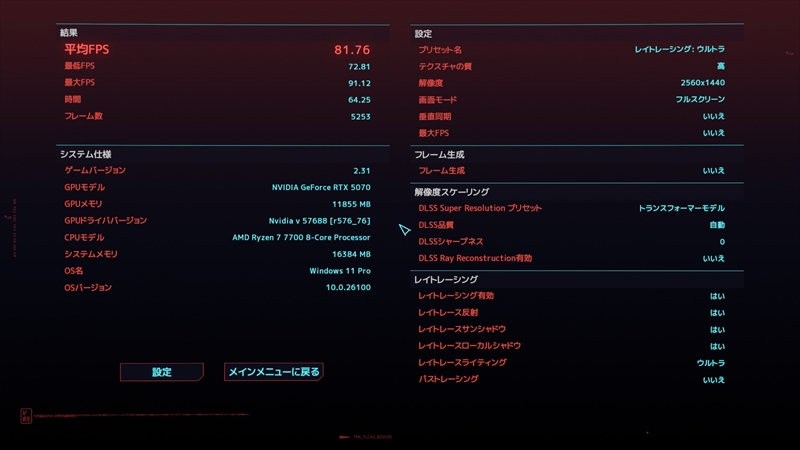

サイバーパンク2077のレイトレーシングはGPU負荷が高い。そのため、GeForce RTX 5070搭載モデルで4K、レイトレーシングを楽しもうとすると現実的なところで画質設定をレイトレーシング:低まで落とす必要があった。

GeForce RTX 5070は4K向けとはされているが、AAAタイトルは年々グラフィック負荷が高まるため、中には4K最高画質がキビシイものも出てくる。解像度をWQHDに落とせばレイトレーシング:ウルトラで平均60fpsを上回ることができ、あるいはフルHD(1,920×1,080ドット)に落とせばレイトレーシング:オーバードライブでも平均100fpsまで乗せることができた。

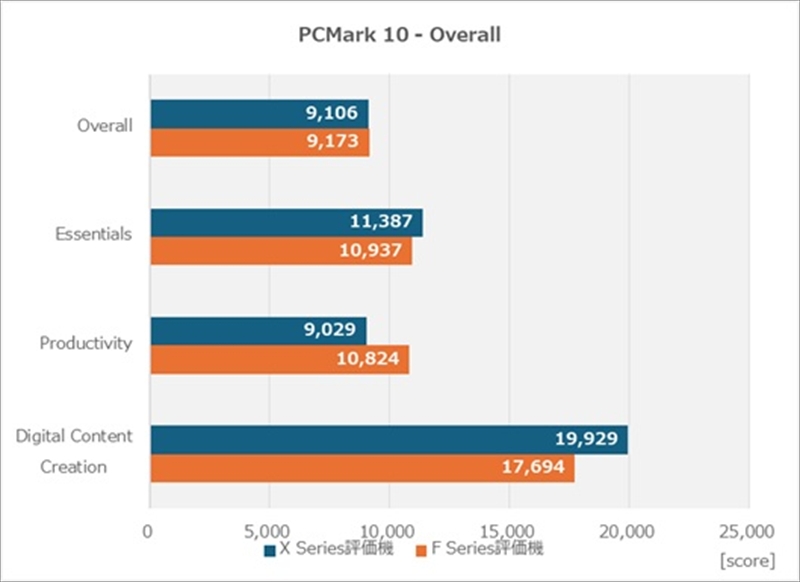

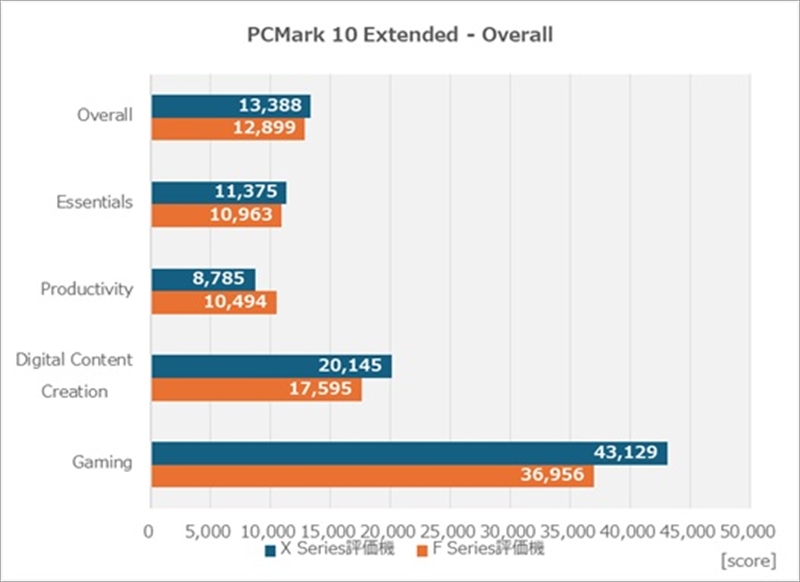

最後にPCMark 10。そのPCがどの分野の性能に秀でているかを見るベンチマークだ。Overallとあるのが総合スコア。EssentialsはWebブラウジングやビデオチャットなどホーム用途をイメージしたシナリオで、どちらも1万ポイントを超える高スコアだった。Productivityは表計算や文書作成などビジネス想定のシナリオ。

X SeriesとF Seriesで若干の差がついたが高スコアととらえてよい。PCMark 10では100ポイント単位で結果がバラつくのでその影響もある。3つ目のDigital Content Creationはクリエイティブ用途想定のシナリオだ。写真補正、映像編集などのテストが含まれる。

ビデオカードを搭載しているゲーミングPCなので、クリエイティブ分野が得意なのは想像できるだろう。各シリーズでクリエイターモデルも用意されるのはこのような理由だ。そして最後、Gamingのスコアが飛び抜けているのは想像どおりだろう。

トレンドを持ち込みつつ幅広いニーズもカバーする新ガレリア

筐体が一新されると見た目が変わる。ゲーミングPCにおいてルックスは重要だ。新ガレリアでは時代のトレンドを盛り込むピラーレス筐体のF Seriesが用意された。一方で従来の伝統的なデザインを好むニーズに向けてもX seriesが展開される。

ゲーミングPC=高性能PCという点で、同じ筐体を用いたクリエイター向けモデル、光らないモデルも展開される。ここで紹介した新ガレリア筐体にご興味を持った方は、ドスパラ各店舗の実機で詳細を、またはガレリア通販サイトでその特徴や構成、価格を調べてみよう。

コメント