- 文●ハッチ

Xboxワイヤレスコントローラーと似た感覚でプレイできる

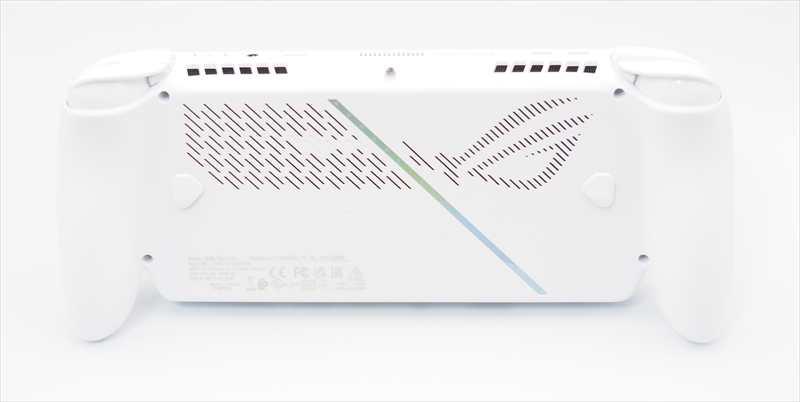

ROG Xbox Allyはデザイン面でもXboxの名を冠するに相応しい特徴を採用している。一般的なゲーム機型PCは、Nintendo Switch 2などのゲーム機と同じように、タブレットの液晶の左右にジョイスティックやXYBAボタン、十字キーを、LRボタンとLRトリガーを備え、手で握るグリップ部は、指が引っかかり易いように液晶部よりも背面に盛り上がっている。

しかし、ROG Xbox Allyシリーズは、グリップ部分がXboxに付属するXboxワイヤレスコントローラ―のグリップ部分を、そのまま組み込んだようなデザインを採用。握った際に、小指と人差し指が、グリップの側面から内側にやや入り込むようにしっかりホールドできる。

また、本体の背面の左右には、カスタマイズできるm1、m2ボタンを備えるが、初期型のROG Allyよりもボタンのサイズが小型で、内寄りな配置となっている。この形状などはROG Ally Xに似通っていて、中指を意識して伸ばさないと触れられない絶妙な位置にあり、誤動作がし辛くなっている。

また、グリップとLRボタン、LRトリガーには滑り止めのシボ加工が施されている。LRボタンは中央に向かって盛り上がるデザインとなっていて、指を置いて探り易い。シボ加工は滑り止めになって、操作性は向上させてくれるが、手の皮脂が付着してしまうので、粘着クリーナーなどで掃除しないと、汚れが目立つようになりそうな点だけ、少し気になった。

Xboxワイヤレスコントローラ―は、Windows OSを提供するマイクロソフト社が販売しているため、XboxのロゴがあるXboxボタンをクリックすることで、Windows 11のゲーム機能である「Game Bar」が起動するなど、Windows PCと相性が良い。

そのため、ゲームパッドを使ってPCでゲームをプレイするユーザーには、好まれる傾向にある。そうしたユーザーにとっては、いつものXboxワイヤレスコントローラ―を使っている感覚で、PCゲームがプレイできるようになっている。

USB Type-Cポートが2つあり、拡張性が向上

インターフェースはどちらも上部に集約され、底面には何もない。前述したスペック表にも記したが、上部のUSB Type-Cポートがどちらも2つあるが、ROG Xbox AllyがどちらもUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)であるのに対して、ROG Xbox Ally Xは外側の1ポートがUSB4(40Gbps)になっている。

USBポート以外には、microSDXCカードスロット、3.5mmのマイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセットコンボジャックを備える。また、電源ボタンは指紋認証に対応する。

そのため、USB4対応の外付けSSDや、USBハブを使用することで、より高速にデータ転送ができる。また、eGPUボックスにケーブル1本で接続し、より高性能な外付けGPU(dGPU)で、ゲーミングデスクトップPC並みの性能に向上させられるアドバンテージがある。

発売が延期しているようだが、ASUSはGeForce RTX 5070Ti Laptopまたは5090 Laptopを備えたモバイルeGPUボックス「XG Mobile(2025)」を発売する予定だ。eGPUボックスを接続する際のドライバーによっては、本体のiGPUの設定が切り替わらないなどの不具合が発生する例もあり、ややコアユーザー向けだ。

一方で、XG Mobileはデスクトップ用のビデオカードを搭載するeGPUボックスよりも小型で、かつASUS推奨のため安心して使える利点がある。もちろん高価ではあるが、そうしたメリットがある点も踏まえて購入を検討しよう。

この仕様の違いに関しても、もちろんROG Xbox Allyの方のコストを抑えたい狙いもあると思うが、ROG Xbox Allyを選ぶユーザーは、スペックを求めないカジュアルゲーマーを想定しているためだろう。

コメント